相続手続きの流れ【財産を把握する】

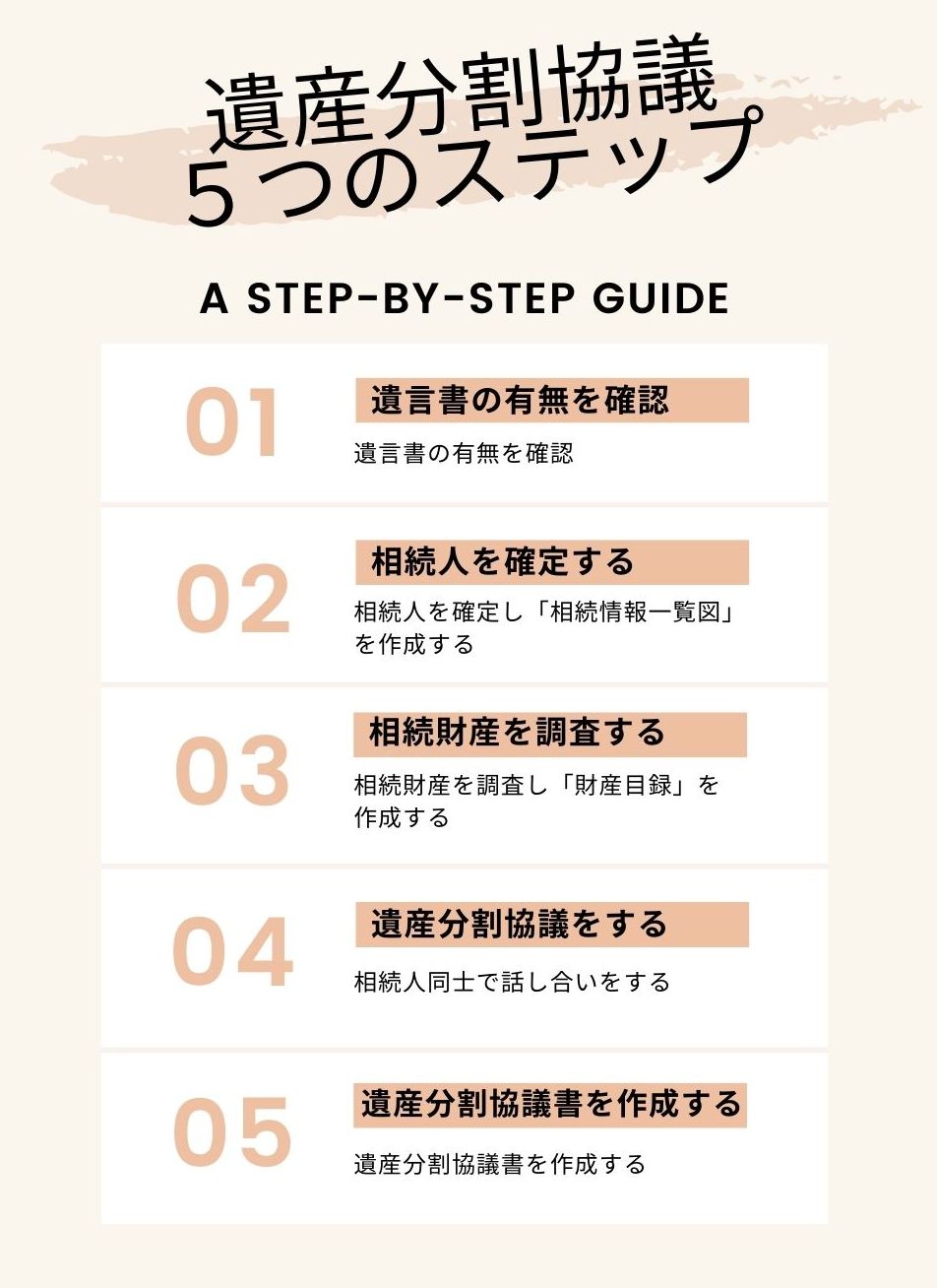

相続手続きの全体の流れとして、「戸籍収集」から始まり、「法定相続情報一覧図の作成」「財産調査」「財産目録の作成」「遺産分割協議」「遺産分割協議書の作成」という流れで手続きが進みます。こちらでは、財産調査について手続きの概要と大まかな所要時間についてご説明します。

財産調査

戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成が完了いたしましたら、被相続人の相続財産を把握するために財産調査を行い、財産の一覧をまとめた「財産目録」を作成します。相続手続きにおける財産調査とは、被相続人の財産にどんなものがあるかを調査することです。

財産目録に記載する項目として一般的に、「不動産」「預貯金」「株式」の調査を行います。金融機関や役所などに財産情報の記載された書類の請求を行いますが、財産の情報という個人情報の請求ですので、書類の請求権を持っているという証明のために様々な書類の提出が必要となりますので注意しましょう。

また、対応できないケースもありますが、可能な場合には「負債」の調査まで併せて実施します。

財産調査の必要性

相続手続きにおいて財産調査が必要とされる理由は主に2つあります。1つ目は、遺産分割協議を行うためです。原則、遺産を分割するためには、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。その財産が「どこに」「どれだけ」あるのかを知らなければ話し合いができませんので、財産調査を行う必要があります。

2つ目は、相続税に関係するためです。相続税の納付は、相続財産の総額が一定以上になった場合に必要となります。財産総額を元に決定されるということは、財産の全容がわからなければ判断することができません。そのため、財産調査が必要ということになります。

最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)

- 相続工学というデータ研究を始めて5回目の春 元知事から「そこに愛」を求められた話 - 2025年5月2日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。