相続工学研究会

相続工学研究会とは

葬儀社、金融機関など、地域において相続に接する機関との連携を強化し、大学や行政と手を取り合いながら相続のメカニズム=「相続工学」の研究を進めることで相続リスクマネジメントの旗手として社会課題の解決に繋げていく取り組みです。

第2回カンファレンス映像(2023年3月13日)

様々な社会課題

所有者不明土地問題

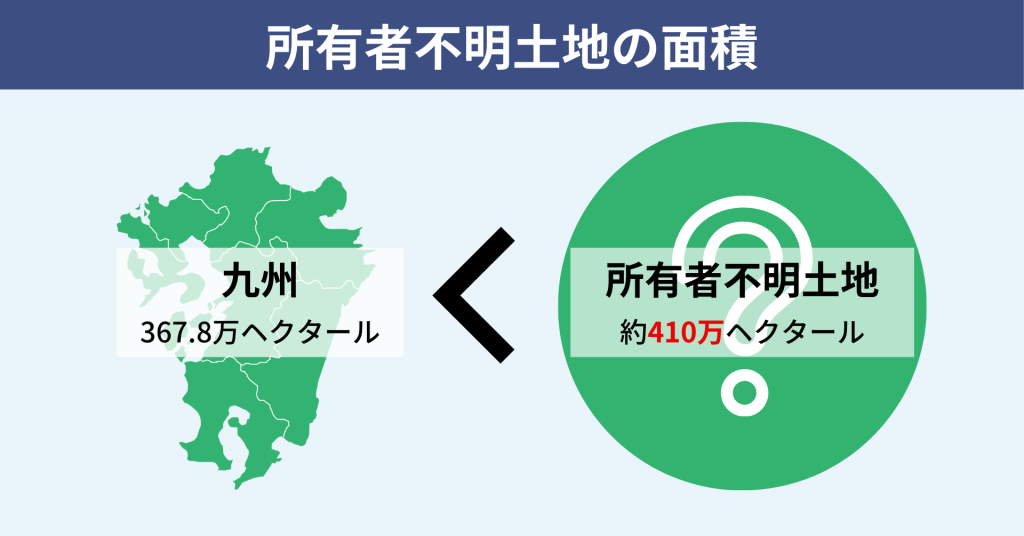

所有者不明土地、九州の面積を超える

日本国内において、持ち主がすぐにわからない、もしくは連絡がつかない土地、いわゆる『所有者不明土地』の面積は、約410万ヘクタールあるといわれています。これは九州の面積(367.8万ヘクタール)を超える面積です。

空き家問題

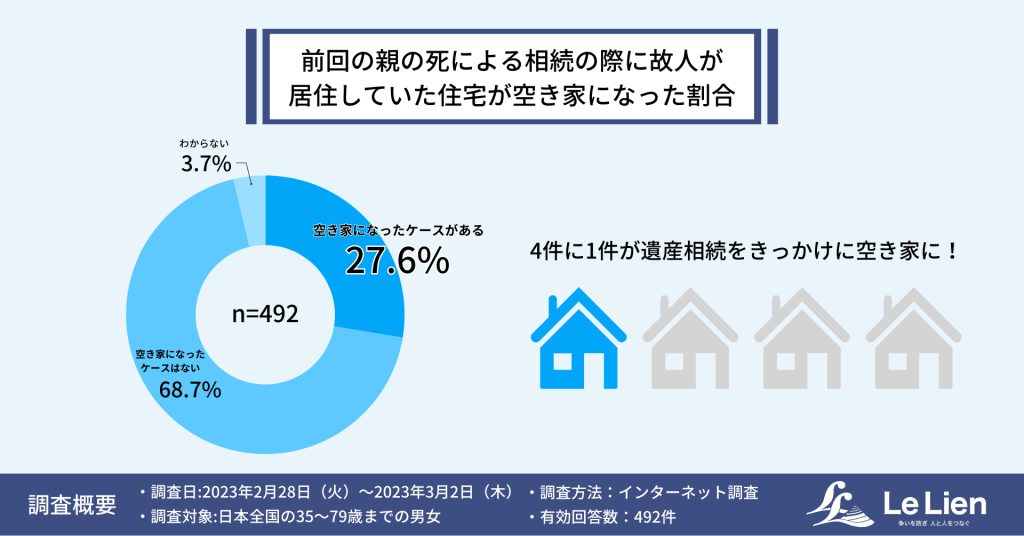

4件に1件が遺産相続をきっかけに空き家に

倒壊や火災、景観の悪化など様々な影響を与える空き家は深刻な社会問題となっています。1958年には162人で一戸の空き家を支えていたものが、2018年には9人で一戸を支えるようになりました。今後もさらに増加し、問題は深刻化していくとされています。

当社が行った調査によると、相続した住宅のうち27.6%が相続後に空き家になったことがわかりました。相続案件4件につき1件以上の空き家が発生しています。

口座凍結問題

国家予算(一般会計歳出)以上のお金が凍結

超高齢社会に伴い、認知症患者も増加し続けています。内閣府によると、2012年時点で65歳以上の約7人に1人が認知症になっているとされていましたが、2025年には5人に1人になると予想されています。認知症と判断されれば、親族が引き出したり契約を解約することが難しくなります。認知症患者が保有する金融資産額は2020年度時点で156兆円とされ、国家予算(一般会計歳出)を超える金額が凍結状態にあります。今後事態はさらに深刻化し、2030年には230兆円に上るとの試算もあります(第一生命経済研究所調べ)。

持続可能な社会への貢献

「みんなの相続窓口」では、国連の推進する「SDGs」(持続可能な開発目標= Sustainable Development Goals )の「11住み続けられるまちづくりを」に関する取り組みを進めており、2021年4月から筑波大学との共同研究がスタート。同11月に行われた応用地域学会において、「空き家問題と所有者不明土地問題」「遠距離相続と財産の地域間移動」の二つのテーマについて発表しています。

今後も葬儀社、金融機関など、地域において相続に接する機関との連携を強化し、大学や行政と手を取り合いながら相続のメカニズム=「相続工学」の研究を進めることで相続リスクマネジメントの旗手として社会問題の解決に取り組んでまいります。

カンファレンスの内容をまとめた相続工学研究会MAGAZINE(第二回カンファレンス)を公開中です。

下記リンクからご覧いただけます。

カンファレンスの内容をまとめたコラムはこちら

最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)

- 相続工学というデータ研究を始めて5回目の春 元知事から「そこに愛」を求められた話 - 2025年5月2日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。