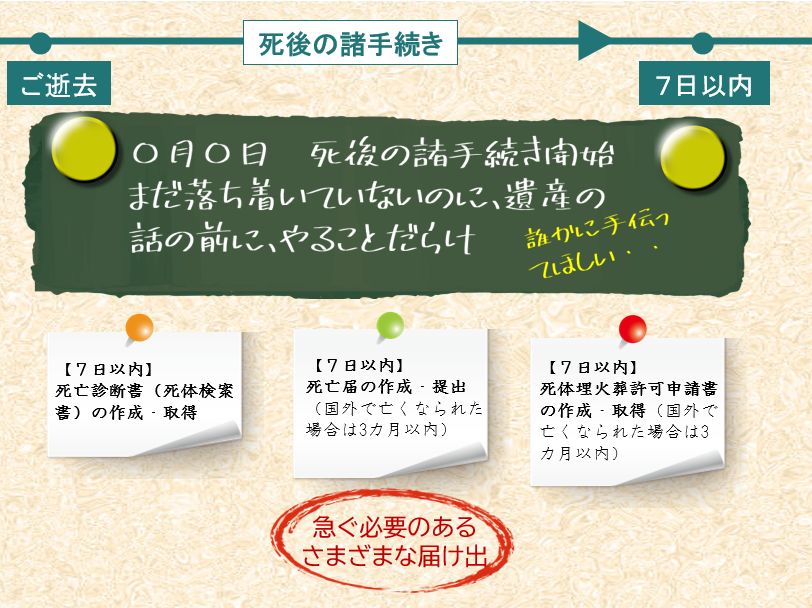

相続手続きの最初の7日間にすること

一般的に身内の方が亡くなられた際にまず必要となる手続きは次のとおりです。

①死亡診断書(または死体検案書)の受取

亡くなられた場所によって、少し手続きが異なりますので、次の表を参考にしてください。

| 亡くなられた場所 | 故人の通院 | 受け取り方 | 費用(目安) |

|---|---|---|---|

| 病院 | ― | 医師が死亡診断書を作成 | 3千円~2万円 |

| 自宅や介護老人施設 | 通院なし | 医師が死亡診断書を作成 | 3千円~2万円 |

| 自宅や介護老人施設 | 通院あり | 医師が死体検案書を作成 | 3万円~10万円 |

| 事故死や不審死 | 通院なし | 担当医が死亡診断書を作成 | 3千円~2万円 |

| 事故死や不審死 | 通院あり | 警察指定医が死体検案書を作成 | 3万円~10万円 |

| ■資格者からのアドバイス 死亡診断書(または死体検案書)は今後の手続きにも必要となりますので、5枚~10枚コピーをとっておきましょう! |

②死亡届の提出

亡くなられたことを知ってから7日以内に、逝去した場所、故人の本籍地、届出人の所在地、いずれかの役所に提出しないといけません。

なお、亡くなられた方が国外で逝去した場合は、逝去を知った日からの3ヶ月以内の提出となっています。

もし、正当な理由なく提出が遅れた場合は、戸籍法という法律によって5万円以下の過料が課される場合があるので要注意です。

なお、死亡届の届出人となるのは、故人と以下の関係と持つ人です。

- 親族

- 同居者

- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人等

- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者

| ■資格者からのアドバイス 死亡届はできれば本籍地か住所登録地のいずれかに提出しましょう。 なぜなら届出地と本籍地・住民登録地とが離れていると、戸籍謄本や住民票への反映手続きに日数がかかる場合があるためです。 【行政書士 大澗純一 東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号】 |

③死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出

死亡届と同時に死体火葬・埋葬許可交付申請書も一緒に提出しておきましょう。書類は一般的に自治体の窓口にあります。

一般的な手続きの流れは次のとおりです。

- 死亡届を出した自治体へ申請書を提出

- 火葬許可証を受取(通常その場で発行)

- 火葬場に火葬許可証を提出

- 荼毘の後、埋葬許可証(火葬許可証に火葬済の印が押されたもの)を受取

| ■資格者からのアドバイス 死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出は、葬儀を依頼する葬儀会社が対応してくれることがあります。一連の手続きを代行してもらえるかどうか葬儀会社に確認してみましょう。 また、分骨される場合は必要数が増えますので事前に伝えておくと良いでしょう。 コロナの影響で納骨まで時間がかかるケースが増えています。埋葬許可証はなくさないよう大切に保管しておきましょう。 【行政書士 井上拓哉 大阪府行政書士会登録、登録番号:第18272099号】 |

The following two tabs change content below.

最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)

- 相続工学というデータ研究を始めて5回目の春 元知事から「そこに愛」を求められた話 - 2025年5月2日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。