遺留分とは?

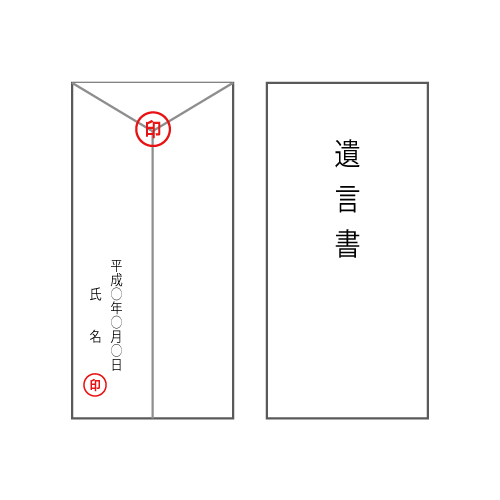

遺言書では、相続人であるかどうかに関係なく、遺言者の望む人に対して望む形で財産を渡すことが可能です。しかし、本来財産を受け取るはずだった相続人からすれば、すべての財産が別の人間に渡るようなことは不公平に感じることでしょう。そのため、遺留分という相続人の権利を守るための制度が存在します。ここでは、遺留分についてご説明します。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人の財産相続権を守るために、最低限受け取れる財産額が設定された制度です。この遺留分は、遺言でも奪うことができず、仮に全財産を別の人に贈るという遺言が書かれていたとしても、法定相続人の権利として残ります。なお、遺留分を持つのは法定相続人の中でも配偶者・直系卑属・直系尊属までであり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分の割合

相続人に配偶者・直系卑属が含まれる場合には2分の1、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1とされています。また、遺留分全体としての総体的な割合であり、相続人が複数人いる場合には、それぞれの遺留分を頭割りすることになります。(図①参照)

遺留分の請求

遺留分の請求は「遺留分侵害額請求」という形で行います。遺留分侵害額請求には請求期限が設けられており、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った日から1年、相続開始から10年で時効となります。1年以内に請求を行わなければならないため、迅速な対応が必要となります。

遺留分侵害額請求は、まずは当事者同士での協議から行います。協議にて合意できた場合には、合意書を作成し、合意に至らない場合には、内容証明郵便にて請求書を送付します。内容証明郵便の場合、送付の日付が記録されるため時効を止めるための手立てともなります。それでもなお合意に至らない場合、家庭裁判所への調停申立てや地方裁判所への請求訴訟を行うことも可能です。

遺留分は、請求を行う場合にも、請求を受ける場合にも重要となります。遺留分は、遺言でも奪うことができず、法定相続人の権利として残るということを頭に入れておきましょう。

最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)

- 相続工学というデータ研究を始めて5回目の春 元知事から「そこに愛」を求められた話 - 2025年5月2日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日

- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。